基于目前可再生能源发展基金的运作机制,实际上火力发电凭借其显著的成本优势实际上是在大量补贴较高成本的风电、光伏、生物质等高成本可再生能源。

火电排放涉及指标逐渐增多, 为相关环保公司打开新业务空间。火电厂主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物,除此之外还有三氧化硫、一氧化碳、重金属、 POPs 和 VOCs 等多种污染物,虽然排放量不高但危害不容忽视。在主要污染物排放设施已经逐渐健全的情况下,政策开始偏向其他污染物的治理,在新版排放标准中已经增设了汞及其化合物的浓度限值,未来的排放标准可能会涉及更多类别的污染物, 将为相关环保公司开拓新的增长空间。

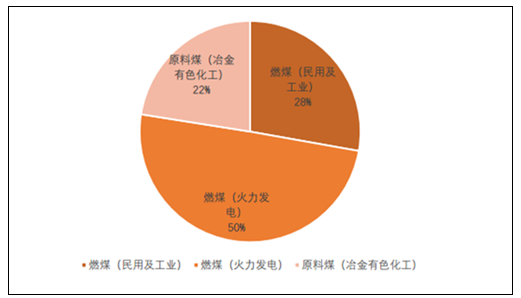

目前非电煤炭消费是大气污染主因,急需治理。 然而中国超过 50%的煤炭消费量是来自非火电行业,这里既包括非火电行业的燃煤锅炉燃烧,又包括冶金、建材、化工、有色等行业使用的原料煤。相比较与目前环保设施已经武装到牙齿的大型火电燃煤机组而言,这些非火电行业煤炭消费成了下一步治理大气污染的重中之重,煤炭清洁利用也将是长期的产业方向。

技术上,煤炭在开采、、发电与终端消费的过程中存在巨大的清洁化空间。 煤炭污染是现实问题,而这并非是煤炭自身的问题,只是由于人们对它的开采、加工和利用方式粗放,才引起人们不愿意看到的污染问题。 理论上煤炭清洁利用后可以达到的能源转换效率和污染物(除 CO2 以外) 排放都可以接近或达到天然气的水平。

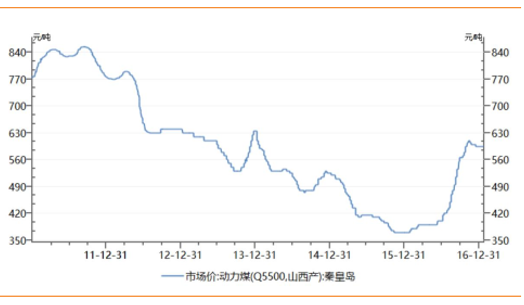

经济性上, 煤价弱势格局确立,煤炭情节利用投资回报率可观。 在经济结构转型和环保压力剧增的大背景下,煤炭作为潜在产能过剩的劣质能源,其价格很可能将长期处于弱势格局。这样的大背景为煤炭清洁利用打开了广阔的市场空间,其他非煤炭能源(石油、天然气、可再生能源等)对煤炭的替代越多,煤炭价格越低,开发和投资煤炭清洁利用的投资回报率就越高。这样朴素经济学关系就决定了煤炭清洁利用在中国注定将拥有广阔的前景。

美国、欧洲、日本等发达国家都极为重视煤炭清洁开发利用。 根据各自的国情纷纷制定了煤炭高效清洁利用技术研究计划,在煤炭清洁开发利用方面积累了丰富的经验。 20 世纪80 年代中期,为解决美国和周边污染的问题,美国率先提出发展洁净煤技术。1986 年实施了“洁净煤技术示范计划( CCTDP) ”, 2002 年起又实施了为期 10 年的新一轮洁净煤发电计划( CCPI) 。 2015 年 8 月,美国发布“清洁电力计划”。根据该计划, 2030年美国发电厂碳排放量将比 2005 年水平降低 32%以上。

为了减少对石油的依赖和煤炭利用时造成的污染等问题,确保经济可持续发展,欧洲国家积极推动煤炭清洁利用技术的研究和开发。20世纪80年代,国家制订了“兆卡计划”,计划的实施有效促进了欧洲能源开发利用新技术的发展。目前,欧洲国家特别是在煤炭洗选、型煤加工、煤高效燃烧、煤、煤气化联合循环发电( IGCC) 、烟气脱硫等方面都取得了很大的进展。

1993 年,日本提出了新阳光计划,在“新能源产业技术综合开发机构”内成立“洁净煤技术中心”,全面负责日本新能源和洁净煤炭技术的规划、管理、协调和实施,燃煤发电和煤炭是其研究的重点。日本通产省曾公布了“21 世纪煤炭计划”,提出在 2030 年前分三阶段研究开发洁净煤技术,主要有先进燃煤发电、高效燃烧、脱硫脱氮除尘、水煤浆、煤炭液化、煤炭气化和煤制化工原料等。通过这些计划的实施,日本已在流化床燃烧、IGCC、燃煤污染物控制和煤技术等方面取得系列研究。 2006 年,日本出台新国家能源概要,提出促进煤炭气化联合发电技术、煤炭强化燃料电池联合发电技术的开发和普及。

中国煤炭清洁利用行动纲领出台。 国家能源局 15 年出台了《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020 年)》, 关键内容可以总结为两点: 提高大型项目的技术水平、 淘汰落后产能。 1) 计划首先要求加快发展高效燃煤发电和升级, 提升传统煤化工行业, 通过示范项目不断建设完善国内自主技术, 淘汰落后产能, 在大型项目上大力发展焦炉煤气、煤焦油、电石尾气等副产品的高质高效利用。 2) 然后还要求实施燃煤锅炉提升工程, 强调新生产和安装使用的 20 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉要安装高效脱硫和高效除尘设施, 加速淘汰 10 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。 3) 着力推动煤炭分级分质梯级利用, 实现物质的循环利用和能量的梯级利用,降低生产成本、资源消耗和污染排放。 4) 推进废弃物资源化综合利用,实现煤炭清洁高效利用。

推荐: